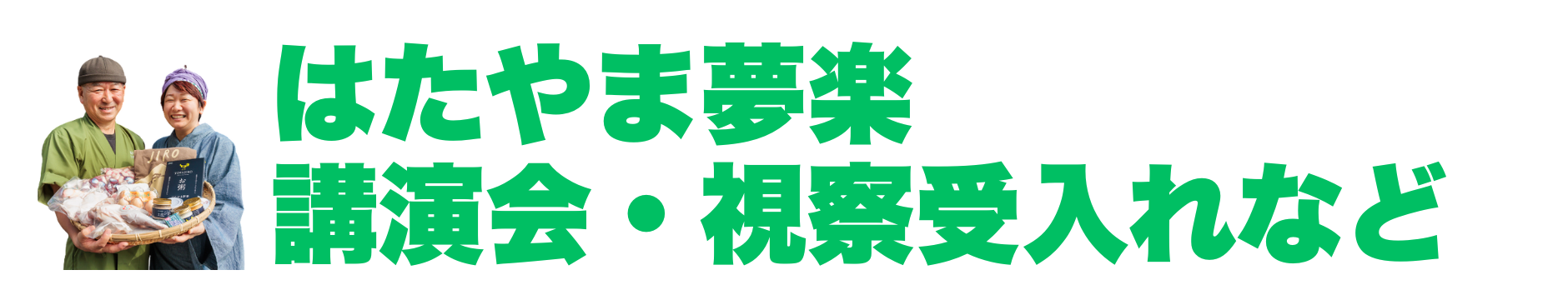

はたやま夢楽物語

畑山地区の氏神様・水口神社は、飛鳥時代に実在した蘇我赤兄(そがのあかえ)を祀っています。お社の木々は樹齢数百年の立派なもの。まるで「トトロの森」を彷彿とする森の中にあります。

千数百年もの間、畑山で人が住み続けられたのは、木材や木炭の供給地としてでした。

小松家も林業で生計をたて、畑で自家栽培をして暮らしていました。1958年5月、(有)はたやま夢楽会長の小松靖一は炭焼き小屋で産声をあげました。間もなく、次男・健二と三男茂も生まれて三兄弟に。畑山の豊かな自然に囲まれ、父や友だちと、山や川で、おサルさんのように駆け遊んでいた小松三兄弟。畑山村は貧しくとも、子どもの歓声が響く、約800人が暮らす賑やかな集落でした。

けれど、林業の衰退とともに、働き盛りの若い世帯が、職場を求めて畑山を離れていきました。靖一が小学校入学時に13人いた同級生は、中学卒業時には4人にまで減少。大工見習いとして、一度畑山を離れた靖一でしたが、「畑山をなんとかしたい。畑山はえぇとこやき」と一念発起。「仕事がなけりゃ、つくったらえい」。シシトウ栽培を皮切りに畑山で生きる道を模索し始めました。専業で3年続けたものの先が見えない。複合経営を…と思い、銀杏を植え、加工品にして販売しようと考えるも、どうも食べていけそうにありません。

30歳になった靖一に転機が訪れました。新聞で、土佐ジローのことを知ったのです。高齢者の生きがい対策として、高知県が開発したという「土佐ジロー」。すでに畑山に残っているのは、父と同世代のおんちゃんばかり。おんちゃんたちに声を掛け、5人で生産組合を作って、飼育をスタートさせました。

けれど、すぐに行き詰まりました。今でこそ、雑誌やテレビなどで高級食材として名前が定着した土佐ジローですが、当時は無名。1個45円(当時)の卵はいっこうに売れませんでした。採卵鶏としてのみの飼育には見切りをつけ、肉用としての雄飼育に着手しました。成功すれば県内第1号。畑山オリジナル商品ができあがれば、畑山で生きる道ができるかもしれない…。でも、土佐ジローに限らず、先駆者のいない仕事は難しい。一緒に始めたおんちゃんたちも高齢でひとり、ふたりと辞めていきました。仲間は消え、鶏は売れない。

元大工の靖一は、真新しいけれど、腑に落ちない鶏舎を壊しては、建て替える作業を繰り返していました。次男・健二も名古屋から帰ってきて、仕事を手伝うようになっていました。

そんな中、平成9年には、シシトウ栽培から完全撤退する一大決心を固めました。土佐ジロー1本でやっていくことに決めたのです。けれど、これが功を奏して、平成10年には、なんとか美味しくて、採算が取れそうな生産様式を見つけ出しました。そして、テレビの「どっちの料理ショー」や漫画「美味しんぼ」などメディアで紹介されるようになり、「土佐ジローといえば小松さん」と言われるようになってきました。少しずつ雇用も増やし、土佐ジローの増羽もしていきました。

一方で、H17年、安芸市が閉鎖しようとした温泉宿「畑山温泉憩の家(その後、はたやま憩の家)」の指定管理者になりました。土佐ジローを全面に打ち出した食事を出すことで、起死回生を図ろうとしてきました。全国的にも珍しい雄若鶏のトサカやハツなどのキモ類の刺身や、モモ肉を畑山産の備長炭で焼く炭火焼、土佐ジローのガラで採ったスープを割り下に使った親子丼が人気を集め、年間数千人が訪れるようになりました。

長らく大阪で暮らしていた三男茂も帰郷して、片腕に。高知市から30代男性も仕事に来てくれるようになりました。2010年夏。結婚しないと思われていた靖一のところへ、25歳下の元新聞記者・圭子が嫁いできました。そして、2011年12月、長男・尚太郎が誕生。2014年7月には次男の晃大が生まれました。人口50人の限界集落に、希望の葉が芽吹き始めました。

2013年には、テレビ番組「満天☆青空レストラン」や「おにぎりあたためますか」などで紹介され、認知度が高まっていきました。2015年には、はたやま憩の家にお泊りに来られるお客さんが900人を超えました。土佐ジローを求めて、お山の中まで人が訪ねて来てくれます。「鶏の概念が変わった」「感動した」と土佐ジローを口にした人たちが、幸せになる瞬間を見られることが私たちの励みでもあります。

「人が暮らせる産業を」と躍起になってきた靖一の想いが伝播し、新しい村づくりが始まろうとしています。2016年9月には兵庫出身で北海道から沖縄まで全国各地で生活をしてきた30代の男性が、永住の地として畑山を選び、就職先として、はたやま夢楽に飛び込んできてくれました。靖一が土佐ジローを飼い始めて30年の節目を迎えた2017年1月、靖一は会長に、社長には圭子が就任しました。

2017年、総務省の「ふるさとづくり大賞」にて、総務大臣賞を受賞しました。

はたやま夢楽の取り組みが評価された!と、とても嬉しく、また身の引き締まる思いでした。

「これからだ!」と思った矢先、長年使ってきた加工場が取り壊されることになりました。畑山での事業が、独りよがりなのか、と悩んだ日々…。クラウドファンディングで、お客さんの声を聴かせてもらうことにしました。2018年6月、恐る恐る500万円を目標に始めたクラウドファンディングでしたが、半月で、500万円を達成することができました。「これからも畑山で暮らせる!」と思ったのも束の間のことでした。翌7月に、西日本豪雨により、集落は完全に孤立をしました。4日目に自衛隊のヘリで救助をしてもらいました。もう畑山から出ていかなければならないと思いました。それでも、下山してからの皆さんの温かい応援や支援のおかげで、孤立から10日目には仮設道が繋がり、20日目には旧加工場も再稼働することができました。工事資材の搬入等も工務店さんをはじめ、関わってくださる皆さんのおかげで旧加工場の取り壊し前に、新しい加工場を稼働させることができました。2019年春のことでした。

新しい加工場は、高知県版HACCPを取得し、より衛生的な環境で、作業効率もよく、労働環境も改善させることができました。その後は、テレビ番組「食彩の王国」や「99%の人が行かないニッポン」などで紹介され(メディア紹介のページはこちら)、土佐ジローの販路も広がり、畑山を訪ねてくださる人たちも全国各地、海外からと多様化していきました。けれど、2020年春、コロナ感染症の増加により、取引先の飲食店が休業したり、はたやま憩の家も休業せざるを得ない状況となりました。その直後、お客さんたちが土佐ジローのお取り寄せを積極的にしてくださって、SNSでも拡散してくださり、それがさらに、NHKニュースウォッチナインで報道され、厳しい状況を乗り越えることができました。安堵も束の間。2020年10月、はたやま憩の家の施設の払い下げや修繕をめぐって折り合いがつかず、憩の家から撤退することを決めました。閉店の知らせを受けて、お客さんたちが駆けつけてくれ、新しい宿を建てるチャレンジを決意しました。またまた、クラウドファンディングに挑戦。目標額500万円に対して、800万円を超える支援をいただき、建設をさせていただきました。その間も、コロナ禍は続き、土佐ジローの注文がある日突然なくなったり、急増したり、まさにジェットコースターのような日々を過ごしました。2022年2月、新しい宿「ジローのおうち」を畑山にオープンしました。

折しも高知県での蔓延防止措置法が適用される日と重なりました。予約客のみの受け入れでしたが、厳しいスタートとなりました。少しずつ予約をいただくようになり、2部屋限りの小さな宿に、賑やかな日々が訪れています。はたやま夢楽の土佐ジローをデザイナーさんが「風景の味がする」と表現してくれました。ジローのおうちでは、森の中にある畑山の風景を眺めながら、土佐ジローを満喫いただけるようになっています。土佐ジローが育った空気、水で育ったお米や柚子も、ジローのおうちではご提供しています。土佐ジローが育った地に身をおき、食に関心を持っていただくこと、生産者としてはこの上ない喜びです。ジローのおうちを拠点に、これからも畑山で暮らし続けられるよう、皆さんをお迎えできるよう頑張っていきます。畑山でお待ちしています。

- 徳島県那賀町議視察受け入れ

- 西村幸夫 町並み塾(富山県・城端)

- 早稲田大学 農村体験実習

- 高知県商工会女性部連合会様第55回通常総会

- 四国若手議員の会研修会 講師

- 全国まちづくり交流会in馬路村

- 農村プロデューサー養成講座講師

- 高知県商工会議所女性会連合会総会記念講演

- 全国過疎問題シンポジウム2019in青森

- 外食産業の未来とITを考えるカンファレンスFOODIT TOKYO 2019

- 島根県美郷町 産業・観光講演会

- 内子町知的農村塾

- 第41回中国・四国地区社会教育研究大会高知大会記念講演

- 高知県立農業大学校「SNSと農業」2018年より複数回

- 農林水産省 食料・農業・農村政策審議会企画部会(令和元年5月29日)

- 秋田県大仙市 男女共同参画都市宣言10周年記念フォーラム基調講演

- 須崎法人会

- 伊野法人会青年部会・女性部会新春講演会

- 長野県議員 視察受入れ

- 島根県美郷町より 視察受入れ

- 高知新聞「閑人調」(小松圭子、2018年-2020年連載)

- 中山間地域フォーラム(東京大学弥生講堂)

- 早稲田大学「キャリア選択としての農業・トークライブ 君も農業経営者になれる」

- 健康と温泉フォーラム月例会

- Yae×小松圭子トークショー「この土地で生きていくことを選んだ私たちの奮闘記」(群言堂)

- 文化高知No.182

- 愛媛・内子町石畳自治会視察受入れ

- 高知新聞「畑山じゃ!山奥じゃ 限界集落・若嫁・奮闘記」(小松圭子、2013年-2015年連載)

- 宇和島商工会議所女性会(2013年2月)

- 第2回わかやまの棚田・段々畑サミット

- 全国町村会「町村週報」2807号から連載